244号 感話:「お念仏しなされや」 [ 令和7年4月4日 ]

新年度のスタート

「春の小川は さらさらいくよ」と歌いたくなりますね。雪どけの水が合わさり流れる景色が寒さからの解放を実感させてくれます。もうすぐ花々が待ち構えていたかのように次々に咲き始めます。雪国でこそ味わえる春の喜びを感じています。

「春の小川は さらさらいくよ」と歌いたくなりますね。雪どけの水が合わさり流れる景色が寒さからの解放を実感させてくれます。もうすぐ花々が待ち構えていたかのように次々に咲き始めます。雪国でこそ味わえる春の喜びを感じています。

お彼岸を前にお墓参りができるようにと、総代さんが雪かき、雪道づくりをしてくださいました。託念寺墓地は本堂の北側に位置して雪がたまりやすく消えにくい場所になっています。多いところは50cmほどもありましたが、なんとかどのお墓にもたどり着けるようになりました。そしてこのたよりが届く頃はすべての雪が消えていることでしょう。ありがとうございました。

写真は3月上旬の墓地です。お墓が埋もれています。

春彼岸会「家族礼拝の日」参拝御礼

堀井博人恵以真会会長のご挨拶で「昔、お彼岸はぼた餅を食べられる日でした。この頃になってやっとご先祖さまへのご恩に感謝する思いが、心から感じられるようになりました」といただきました。私につながり届けられたいのちを思うとき、自然に手が合わさり、お念仏が声となって出てきます。今回は「しっとく、なっとくの仏事作法」を住職が担当させていただきました。ご参拝の方からすれば知っていることが大半だったかもしれませんが、作法としてきれいに振る舞うには稽古が必要です。そして仏前の荘厳(しようごん)(お飾り)も含め、作法の基本は、仏さまへの敬いだと思います。またこれらの実践によっていのちを敬うこころも育っていくように思います。簡単な資料も作成しましたので、ご家庭でご利用いただけたらありがたいです。

堀井博人恵以真会会長のご挨拶で「昔、お彼岸はぼた餅を食べられる日でした。この頃になってやっとご先祖さまへのご恩に感謝する思いが、心から感じられるようになりました」といただきました。私につながり届けられたいのちを思うとき、自然に手が合わさり、お念仏が声となって出てきます。今回は「しっとく、なっとくの仏事作法」を住職が担当させていただきました。ご参拝の方からすれば知っていることが大半だったかもしれませんが、作法としてきれいに振る舞うには稽古が必要です。そして仏前の荘厳(しようごん)(お飾り)も含め、作法の基本は、仏さまへの敬いだと思います。またこれらの実践によっていのちを敬うこころも育っていくように思います。簡単な資料も作成しましたので、ご家庭でご利用いただけたらありがたいです。

ご飯をいただくことはいのちをいただくことでした

お米の高値が繰り返し報道されています。今までの価格が安すぎたという声も聞かれ、農家の収入増につながればいいとも思います。お米は日本人にとっては主食であり、食糧のシンボルでもあります。

お米の高値が繰り返し報道されています。今までの価格が安すぎたという声も聞かれ、農家の収入増につながればいいとも思います。お米は日本人にとっては主食であり、食糧のシンボルでもあります。

こども園で保護者向けに配付している資料「ないおん」にこんな記事がありました;

幼い子どもたちとともに、大きなミカンをいただく機会がありました。その時、お皿に取り除かれた種を見た子が「種の中はなに?なにが入っているの?」と尋ねてきました。とっさに「なんだろう、不思議不思議がはいっているのかな?」と不思議な答えをしましたが、案の定、不思議な顔をされてしまいました。**「お米を作った人はいない。いるのはお米を育てた人だ」と聞かせてもらったことがあります。ミカンの種も、条件が整えば芽を出し、木へと育ち実を結ぶ力を持っています。科学技術が進歩した現代にあっても、何もないところから「種」を作ることはできないそうです。いのちを作ることはできない、ということです。種の中はいのちです。いのちは、私たちの思慮を超えた、実に不思議なものです。**「種の中はなに?」と問われて、いのちをいただき、いのちを捨てていることに気づかされました。私は種をいのちとは思わず、無価値なもの、ゴミと捉えていました。そして、こうした傲慢な心に、全く無自覚であったのです。(「種の中は・・・?」黒田義道 ないおん3月号 2025)

長い引用になりましたが、多くの気づきをいただきました。こども園では食後の言葉として、「ごちそうさまでした」に続いて、「たべもののいのちをもらってありがとうございました」と結んでいます。こども園で私たちは、お米には一粒一粒に仏さまがおられますと折に触れ子どもたちに伝えてきました。ご飯はまさに一粒一粒がいのちのつまった種でありました。古来日本では多くの家庭で「ごぜんさま」と呼んでお仏飯をあげてきましたが、食糧のシンボルとしてというより正に食べもののいのちをいただくことの感謝を、お仏飯に込めていたのでした。

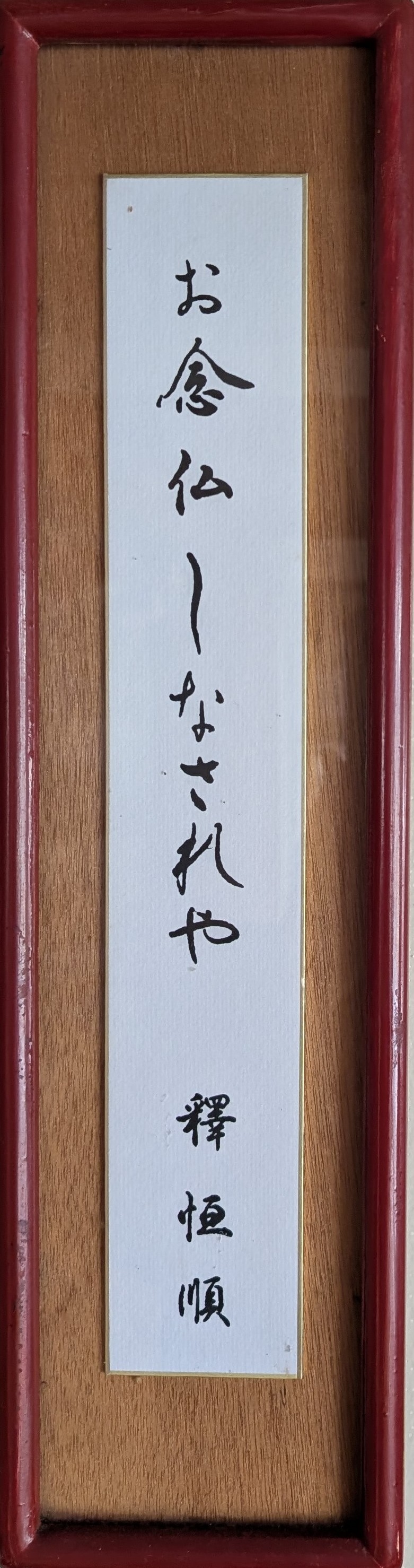

感話 「お念仏しなされや」

元上組門徒推進員連絡協議会研修会で今泉温資さんにご法話をいただきました。会場が明鏡寺様(飯塚)であることから、七里恒順(ごうじゆん)さんにちなんで法題を「お念仏しなされや-仏法相続を願って-」とされました。恒順さんは江戸時代の末期、明鏡寺でお生まれになられ、若いときは地元で研鑽を積まれ、ご縁あって九州博多の萬行寺に入寺されました。福沢諭吉とも親交があったと伝えられ、明治初期廃仏毀釈(はいぶつきしやく)の仏難の中、仏法相続を願い、浄土真宗のみ教えを広める活動をされた名僧です。私の曾祖父鷲尾了凢は明治10年代に数年にわたり萬行寺七里恒順さんのもとで仏法と浄土真宗のみ教えを学びました。ちなみに託念寺の「恵以真会」は恒順さんが萬行寺で立ち上げられた組織の名称だったものです。

元上組門徒推進員連絡協議会研修会で今泉温資さんにご法話をいただきました。会場が明鏡寺様(飯塚)であることから、七里恒順(ごうじゆん)さんにちなんで法題を「お念仏しなされや-仏法相続を願って-」とされました。恒順さんは江戸時代の末期、明鏡寺でお生まれになられ、若いときは地元で研鑽を積まれ、ご縁あって九州博多の萬行寺に入寺されました。福沢諭吉とも親交があったと伝えられ、明治初期廃仏毀釈(はいぶつきしやく)の仏難の中、仏法相続を願い、浄土真宗のみ教えを広める活動をされた名僧です。私の曾祖父鷲尾了凢は明治10年代に数年にわたり萬行寺七里恒順さんのもとで仏法と浄土真宗のみ教えを学びました。ちなみに託念寺の「恵以真会」は恒順さんが萬行寺で立ち上げられた組織の名称だったものです。

「お念仏しなされや」は恒順さんが大切にされていた言葉とされ、萬行寺本堂前にはその言葉が刻まれた石碑が建てられています。今泉さんによれば、この言い方は博多地方では使われず、越後なまりの言葉だったと伝えられているそうです。越後なまりのまま、そのままに伝わっていることに大きな意味があるように思います。

恒順さんにはどんな思いがあったのでしょうか。当時でもインテリと称され学問を志している人であれば、「どうしてですか。私が納得する説明をしてください」と問うたに違いありません。それに応えて、「まずは、お念仏しなされや。それが大切なのです」と聞こえてきそうです。ナモアミダブツ